2024年06月16日

#朗読舞踏人間失格 大幅加筆0619

すごく良かった。もうオレいらないのかもって、ちょいと思うくらいに。

(大幅加筆・2024-06-19-21:36リリース)

なんて直後感想を書いたんですけど、そのあたりの受け止めたことを

しっかり、でも逆にわかりにくいかもではありますが、

自分サイドに寄せた形で感想としてしたためてみました。

ちゃんと文章にしようとも思ったけど、

それだといつになるかわからないので、

ほぼ翌日書き出したメモ列挙のまま。

ご容赦あれ。

・朗読×舞踏「人間失格」

[描写記録的感想]

・「待つ」が、しずけくも肌触りのある音感で読まれた後、ゆっくりと「人間失格」へ。

(補足:「人間失格」の前に太宰作品「待つ」がソロ朗読されたのでした。それを終えて、「人間失格」朗読が始まった。

・読み出してしばらくして舞踏手さん押し入れから登場。男性和装。

・しばししてハラリと紙片が朗読手の読んでいる文庫本から落ちる。目安としてはさんでいた栞がおちたのだ、と、まずは思わされた。

・どうするのか、そのままほおっておくのだろうかと思っていたら、舞踏手が拾い上げて手にとって、ややしばらく携えてから、読み手に渡した。渡された読み手は、シームレスにその紙片を読んだ(ように見えた)。

(補足:拾われなかったら読み手はどう扱ったのだろうと後から想像までされられちゃったわ。)

・そのうちにまた紙片が落ちる。落ちるというのかこぼれるというのか。

・こぼれた紙片は、だんだん頻度を増して増えていく。もはやこぼれているのではなく、読み手が投げ捨てている。

・さらには読み終えたところを破って放り出し、果ては数ページを、それも読んでいる先のページまでまとめてひきちぎり、投げ散らす。

・次第に床の紙片の量は増え、読み手はそれをそんなに顧みないのだが、舞踏手はむしろそれらをいつくしみながらひとつに寄せたり抱えたりもする。

・読み手がその紙片を拾うときがあったことはあったが、そのとき読み手は紙片を握りめた後、舞踏手に投げつけた。

・それでも舞踏手の紙片へのいつくしみは消えない。

(補足:その様子がけっこう衝撃的で、ここで舞踏手からの反攻があるかとも思ったが、なおいっそう舞踏手は、投げ出された紙片あるいはそこに乗る言葉たちへの慈しみ度を増していたようでもあったかもしれない。ごめん補足部分はもう記憶が薄れた段階に書き加えてます。)

・読んでいるのは確かに「人間失格」の文章だが、読み手は文庫本のいたるところを行き来して読み続ける。

・語られる対象はそのたびにどんどん移り変わるのだが、それが読み手の視線によって、舞踏手に反映され、舞踏手はいろんな人物に見えてくる。

・このへんで観る側としての自分の中では「どう終わらせるのだろう」という興味が少しずつふくらんでいく。

・読み手はやがて初期位置に戻り、改めて正座して「人間失格」の語が出てくるくだりを読む。

・それから「あとがき」に入って、ここらでは読み手はもう舞踏手へ目線は送らないのだが、その場中央に立つ舞踏手は、やはりまだなんというか明滅した存在に感じられていた。

[まとめ的感想]

・すみさんのほうが攻めて、鴉海さんが受けるという関係性になっていたことにまず驚いた。すみさん、すごい進化。

・けどどこかで鴉海さんからの返しも期待したりしてたのだが、それはついぞなくって見終わった時点ではちょいと欲求不満だった。

・だが、アフタートークをききつつ、そこで語られた言葉とともに、観たものを反芻していくうちに、彼らは読み手と舞い手として屹立する関係を生み出すことにこだわっていたのではないとことがわかっていった。

(補足:パフォーマンスは30分ほどで終わり、その後1時間近く「みせた側」と「みた側」が一緒に、あれこれ思ったところをコメントしあったのでした。)

・何がわかったかというと、そこにまぎれもなく太宰が、少なくとも太宰の言葉が、もうひとつのキャストとしていたのだということ。

・帰り道に思い出した光景では、文庫からこぼれ落ちていく太宰の言葉たちが、「声」とされたばかりでなく、さらに「文字」として箱に収められていくさまが、強く思い起こされたのであった。

・ただし、その言葉たちの語る具体的なストーリーは、まったく積み重なって残ってはいない。ただただ、まさにあのように紙片が舞い散るように、あるいは引きちぎられて振りまかれるように、太宰が振り撒き散らしてきた言葉としての印象を残したのだろう。

・テキストで確認したら、「人間失格」という読みの文章上での表記は「人間、失格。」

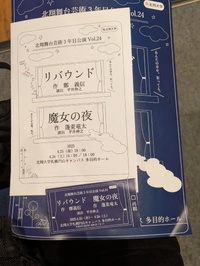

・フライヤーの添えられていた表記は、それだったのかあ。翌朝テキスト確認して、その見事にピースをはめていたことにさらに目をみはる。お見事っ!

[総合的感想]

・テキスト紙の扱いの点を抜きにしても、今回のすみさんの読みは、まっつが読み語りとして考える言葉、その場、その関係における読み方をしっかり満足していた。ああ、もう俺いらないかもと思ったのは、今回のパフォーンスが単にそれを成就していただけでなく、そこにさらに言葉を物理的に扱うという超え方をしてたからだと思う。

・そういうもっていき方は、自分の読み語り概念の中にはなかったんだなあ。そこまで取り込むハーフォーマンスとしては考えてなかったというのが正直なところ。

・それは作者へのリスペクトを壊す所業のひとつと意識的に避けていたのでもあるけれど、けれどこの「人間失格」では、もしかしたら作品はないがしろにしたと言われてもやむを得ないところはあるかもしれないが、作者に対するリスペクトは十分以上に感じられたのだ。そこもまたすごい。

・そうか、改めてこうして考えてみて腑に落ちたのだが、だからこそこのコラボパフォーマンスでもあったということなのだろう。読み手だけではけっして届かない地平に、というより読み手だけではありえない、かつ、ただのジョイントハーフォーマンスではなく、インプロ(即興)にすらとどまっておらず、アフタートークでどなたかがおっしゃっていたようにインスタレーションとしても立ち上がっていたと言って違和感ないのは、だからこそだったのだと思い返したのだった。

・俗な言い方だが思い返すだけで「まだ三杯はいける」(笑)。大変美味満喫であった。良かった。すごかった。ほとんど太宰作品「人間失格」は、心に残ってないほど…ん?

2024-06-19-20:29

24.06.17 初期リリース

24.06.19 大幅加筆。

24.06.19 大幅加筆。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。